「いい人が採用できても、すぐ辞めてしまう…」そんな悩みを抱えるイベント業界の企業担当者へ。定着率を上げるには、条件面だけでは語れない“働き続けられる理由”の設計が必要です。採用からオンボーディング、育成・職場環境まで、実践的な視点で解決策を紐解きます。

目次

なぜイベント業界では人が定着しにくいのか?

多くの人に感動や非日常の体験を届けるイベント業界は、創造性や達成感に満ちた魅力あるフィールドです。しかしその一方で、「人が定着しにくい業界」と言われる現実もあります。なぜ、このやりがいある仕事で、人が長く働き続けることが難しいのでしょうか。

業界特有の厳しい労働環境

イベント業界の離職率が高い理由の一つに、業界構造に根差した労働環境の過酷さがあります。

- 不規則な勤務と長時間労働の常態化

イベントは土日祝の開催が多く、現場に合わせたスケジュールで動くことが基本。開催直前や当日は、早朝から深夜まで働くのも日常で、連日の徹夜作業になるケースもあります。ライフスタイルが崩れやすく、体力的にも精神的にも負担が大きくなりがちです。 - ストレスの高い職場環境と体力的負担

締切や予算の制限、クライアントの期待、トラブル対応——すべてが重なりやすい業界です。加えて、現場では立ち仕事や重機材の運搬も発生するため、身体的なタフさも不可欠です。 - 給与水準の低さ

業務量や拘束時間の割に、給与が見合っていないと感じる人も多く、日本の平均年収と比べてもイベント業界の水準はやや低め。評価されにくい構造が、離職の一因になっています。 - クライアントと現場の板挟み

プランナーやディレクターは、クライアントの理想と現場スタッフ(アルバイト・派遣・技術職など)の実情を両立させる立場に立たされます。全体を調整する中で、意見やペースの違いに悩むことも多く、精神的な消耗が激しくなります。 - 人手不足と業務の属人化

特に若手の定着率が低く、人材不足が慢性化しています。結果として既存メンバーに負荷が集中し、ノウハウが共有されないまま属人化してしまう悪循環も起きています。

経験者採用でも起きる「早期離職」

中途採用で経験豊富な人材を迎えても、「イベント業界の壁」に直面し、離職してしまうケースは珍しくありません。

- 心身の限界(バーンアウト)

長時間労働や緊張感の続く環境で、心身ともに疲弊し、業界から離れざるを得ないケースが見られます。 - ライフステージの変化に対応しにくい

結婚・出産・介護などのライフイベントによって、不規則勤務を続けることが難しくなったとき、柔軟な働き方を選びづらいという業界の構造が壁になります。 - 「割に合わない」という不満

経験を積んでも昇給幅が限られていたり、インセンティブが設けられていなかったりと、「頑張りが報われない」と感じてしまう人も。待遇に納得できなければ、他業界への転職を考えるのは自然な流れです。

やりがいがあるのに「続けられない」という矛盾

イベントの仕事には、間違いなく大きなやりがいがあります。

- 感動の瞬間をつくる醍醐味

- 多くの人との出会いと刺激

- マルチスキルが磨かれる実感(コミュニケーション・マネジメント・演出設計 など)

「この仕事が好き」「やりがいがある」と語る人は多い一方で、その“好き”だけでは続けるのが難しい現実があります。

特に、入社直後は体力的にも精神的にも消耗が激しく、心身の健康を損なってまで続けるべきか——と悩んだ末に、業界を離れてしまう人も少なくありません。

長く働ける業界へ変えていくために

こうした矛盾を解消するには、単なる“やりがい訴求”だけでなく、企業側が持続可能なキャリア形成を支援できる仕組みを整える必要があります。

- 働き方の柔軟化(勤務体系の見直し、副業容認など)

- 正当な評価・報酬制度の整備

- 教育・育成体制の強化による属人化の回避

こうした取り組みが、人が「定着できる」業界への第一歩となります。

イベント業界の裏方職に必要な専門性については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

→ イベント業界の施工管理とは?仕事内容・年収・キャリアパスを解説

*参考 イベントライフ!!

転職希望者が語る「イベント業界で働き続けたい」理由と、理想の職場像とは?

イベント業界は、やりがいや達成感に満ちた魅力的な仕事でありながら、過酷な労働環境から人材の定着が難しいという課題を抱えています。とはいえ、業界に留まりながらもより良い環境を求める経験者は多く、彼らの声には、転職市場のリアルと“理想の職場像”が詰まっています。

転職理由に表れる本音|「辞めたい」より「より良く働きたい」

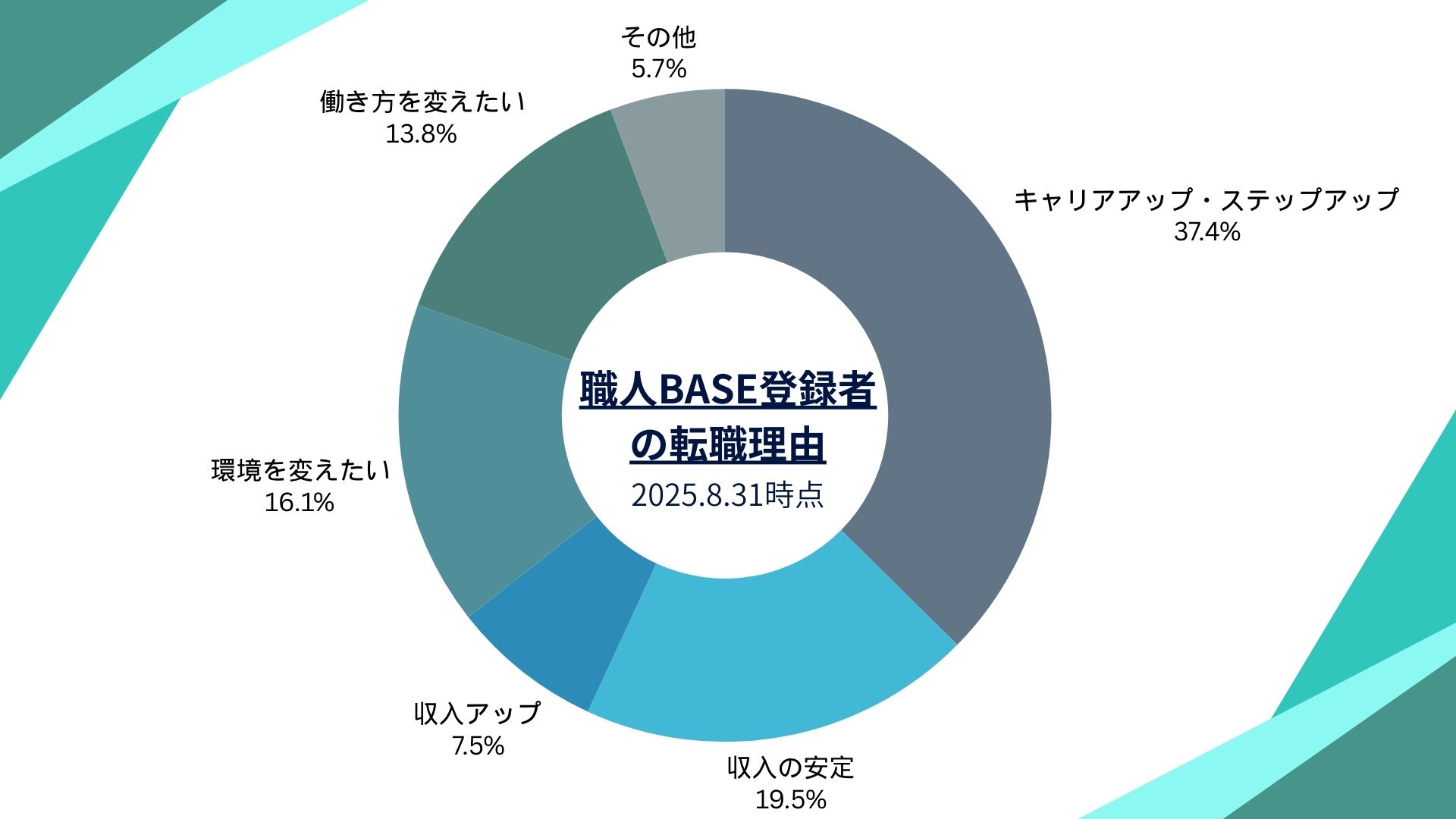

職人BASEがヒアリングしたデータによると、転職理由の上位には以下が挙げられます。

- キャリアアップ・ステップアップ(37.4%)

- 収入の安定(19.5%)+収入アップ(7.5%)

- 環境を変えたい(16.1%)/働き方を変えたい(13.8%)

つまり多くの求職者が、「業界を去りたい」のではなく「より成長し、納得できる環境で働きたい」と考えているのです。

彼らが重視するのは、単なる雇用条件だけではありません。

- これまで手掛けてきたジャンルに携わりたい(専門性の継続)

- 上流工程や大規模案件に挑戦したい(影響力と成長)

- 今よりも柔軟な働き方ができる環境で働きたい(生活との両立)

- 副業とのバランスで安定収入を得たい(収入構造の多様化)

このような視点は、新卒時の「とにかく入社したい」という意識とは異なり、経験者ならではの“目的をもった転職”と言えるでしょう。

良い条件が揃えば動く、「受け身型転職」も増えている

イベント業界では、常に求人サイトをチェックして転職活動をしている人ばかりではありません。「良い案件があれば」という姿勢の求職者も多数存在します。

そのため、企業がスカウトメッセージで明確に業務内容や条件、価値観を伝えることで、転職を検討していなかった人の関心を引き、アクションにつながることも珍しくありません。これは、職人BASEのような業界特化型マッチングサービスで特に見られる傾向です。

求職者は「業務内容」に強いこだわりを持っている

求職者が企業を選ぶ上で最も重視するのは、実は“業務内容”です。 職人BASEのデータでも業務内容へのこだわりは23.8%で最多。その理由は、経験を活かして専門性を深めたい、裁量をもって働きたいといった“次のステージを意識した視点”にあります。

たとえば:

- 担当してきたイベントジャンルの経験を活かしたい

- 企画から運営、効果検証までを担いたい

- フリーランス時代よりも大規模な案件に関わりたい

- 社内外のディレクションまで任されるような上流工程に挑戦したい

これは単なる「働きやすさ」ではなく、「自身の成長や貢献実感が得られるか」という視点です。

“選ばれる職場”になるために企業が知るべきこと

転職市場では、企業が「条件を提示する側」ではなく「選ばれる立場」であることが当たり前になってきました。給与や休日数といった“見える条件”だけでなく、働く「価値」そのものが問われる時代です。

「ここで働きたい」と思われる職場に必要な要素とは?

企業が整えるべきポイントは、以下のように多岐に渡ります。

- 業務内容の具体性と魅力

- どんなジャンルのイベントに携われるのか?

- 上流工程から関われるのか?

- どれだけ裁量を持てるか?

- 成長機会と挑戦できる文化

- 経験者がさらにスキルを磨ける環境か?

- 成功/失敗の経験が蓄積できる仕組みがあるか?

- ワークライフバランスと柔軟な働き方

- 副業OK、リモート相談可、フレックスなど

- ライフステージの変化に対応できる体制

- 人間関係と組織文化

- 働く人の雰囲気や価値観への共感

- パワハラ・セクハラ防止など安心感のある風土

給与だけで人は動かない——“総合的な魅力”が必要

給与や福利厚生が大切なのは当然ですが、今の求職者はそれだけで企業を選ぶわけではありません。

給与に加えて、

- 自分の仕事が“何につながるか”を実感できる

- 成長ができると感じられる

- チームで信頼し合える

そんな価値が提供できる企業が、“選ばれる”のです。

収入の安定化に向けた新しい提案もカギ

イベント業界では収入の不安定さも定着を妨げる要因です。

- 副業容認による安定収入の確保

- 複数の案件掛け持ちOKなど柔軟な契約形態

- 業務委託→社員登用の選択肢提示

こうした提案により、求職者に“安心して続けられる選択肢”を提供することが可能です。

採用後すぐに辞めさせないために、募集段階からやるべきこと

採用活動は、単に「応募者を集める」フェーズから、「未来の仲間から選ばれる」フェーズへと変化しています。特に専門性が高く、華やかなイメージの裏に厳しい現実が隠れがちなイベント業界では、この意識転換が定着率向上の鍵を握ります。

採用後すぐに辞めさせないためには、応募段階から入社後のギャップを最小限に抑える情報提供と、リアルな働き方・キャリア像の提示が重要です。

1. 「どういう人が活躍できるか」を明確に示し、共感を呼ぶ

求職者は、給与や福利厚生といった条件面だけでなく、「この会社で働くことで、自分はどう成長できるのか」「どんなスキルを身につけられるのか」といったキャリア視点でも企業を評価します。そのため、企業側は「自社で活躍できる人物像」を明確にし、それに共感する人材に届くよう発信することが求められます。

イベント業界で活躍できる資質には、以下のようなものが挙げられます:

- 創造性と企画力

- プロジェクトマネジメント能力

- 柔軟性と対応力

- コミュニケーション力

- 責任感とストレス耐性

- 体力と現場力

- 学習意欲と向上心

特に中小企業においては、裁量権の大きさや経営陣との距離の近さを武器に、「幅広く挑戦できる環境」「チャレンジを後押しする社風」といった独自の価値を言語化し、「成長したい人にこそ向いている会社」であることを示すことがポイントです。

2. 募集要項の表現を変えるだけでミスマッチは減らせる

募集要項は求職者との最初の接点であり、入社後の定着にも大きく関わるポイントです。職業安定法で義務付けられている項目に加え、企業側の誠実な姿勢や職場の実像を伝える表現が、応募後のミスマッチを減らします。

- 業務内容を具体的に記載:抽象的な「イベント設営」ではなく、「屋外展示イベントにおけるテント設営・撤去作業(2tトラックの運転含む)」「商業施設内のイルミネーション装飾・メンテナンス」など、イメージしやすく明確な表現を心がけましょう。

- 裁量や体制の明示:「裁量を持って関われる案件多数」「プランナー1名×現場担当1名の2名体制」など、個人とチームの動きがわかる内容にする。

- 職場環境・人間関係の記述:「社内は30代中心、チームで動く文化」「質問・相談がしやすい雰囲気」など、社風が垣間見える文言を添えると安心感を与えられます。

- 労働条件の明確化:就業場所、時間、休日、残業時間の目安、給与構成(固定残業代含む場合は内訳)、昇給・賞与の有無、福利厚生制度などを正確に。

- 自社の強みを数字で見せる:「直取引8割」「年間休日125日」「残業月平均10時間」など、他社と差別化できる数値情報は積極的に盛り込みましょう。

3. 「現場のリアル」を伝えることで入社後ギャップを防ぐ

採用後の早期離職の多くは「思っていた仕事と違った」というギャップに起因します。ギャップを防ぐには、良い面だけでなく、現場のリアルや大変な部分も正直に伝える姿勢が重要です。

- 大変なことを隠さず共有:「夏場の屋外作業は体力が求められる」「土日や深夜対応もある」など、リアルな声を先に伝えることで期待値が調整されます。そのうえで「直受注に切り替えたことで、現場負担の分散に取り組んでいる」など改善への姿勢も示しましょう。

- 社員のリアルな声を活用:インタビュー記事、SNS、ブログ、YouTubeなどで、社員の一日やチームの雰囲気を発信。文章で伝えきれない社風や関係性を視覚的に伝えることができます。

- キャリアパスや成長機会の提示:「設営スタッフから現場統括へ昇格した事例」「入社2年でプランナーへキャリアチェンジ」など、実際の育成フローや人事評価の仕組みを具体的に伝えましょう。

- 柔軟な働き方の明示:育児・介護との両立、副業容認、繁忙期以外の代休取得推奨など、働き手にとってプラスになる制度や風土は積極的に伝えましょう。

また、ミスマッチを減らす方法として、職人BASEのようなマッチングサービスを活用し、単発案件で一緒に働いてみてから本採用を検討する「お試し型採用」も有効です。実際に業務を体験することで、相互理解が深まり、入社後のギャップも減らせます。

「選ばれる職場」になるには、条件提示の巧さだけでなく、現場のリアルを開示する覚悟と、求職者視点での情報設計が必要です。採用広報や募集要項を通じて、自社に合った人材が「この会社ならやっていけそう」と思えるきっかけを丁寧に作りましょう。

求職者はこう見ている!面接・選考時に問われる“相性”を制して、理想の仲間と出会うには

現代の採用市場では、企業が求職者を選ぶだけでなく、求職者も企業を「選ぶ」時代です。

特に、専門性が求められ、労働環境に厳しさも伴うイベント業界では、「相性」を重視した選考プロセスが、ミスマッチを防ぎ、定着率向上のカギを握ります。

面接は「見極め」ではなく「対話の場」

従来のように一方的に評価する面接ではなく、企業と求職者が互いの理解を深める「対話の場」と捉えることが大切です。

求職者は、面接官の姿勢や言葉遣い、現場への理解度、誠実な情報開示姿勢などから、

「この会社で自分が活躍できそうか」「長く働ける環境かどうか」を見極めています。

面接で評価されている主なポイントは以下の3点です。

- 柔軟性のある対応

イベント業界では、トラブル対応やスケジュール変更など予期せぬ事態が多発します。

その現場感覚にどれだけ理解があるか、そして働く側の状況にも柔軟に対応できる姿勢があるかが見られています。 - 誠実さ

良い面だけでなく、業界の厳しさや会社の課題も含めて、正直に伝える姿勢が信頼に繋がります。

「情熱労働」や「割に合わない」といった現実に対し、改善の取り組みをどう行っているかも重要な判断材料です。 - 具体的な業務理解・説明

抽象的な業務内容ではなく、実際に携わる仕事やチーム体制を具体的に説明することで、働くイメージがしやすくなります。

特に中小企業では、「どこまで裁量があるのか」「経営陣との距離感」なども伝えるべきポイントです。

選考辞退の背景には「ミスマッチの兆候」がある

選考途中の辞退は、単なる心変わりではなく、何かしらの「違和感」や「不安」が背景にあります。

- 給与や待遇だけでなく、業務内容がイメージと違った

- 企業文化や業界慣習とのギャップ

- 面接の印象や説明内容が不透明・曖昧だった

これらは、情報不足や一方的な評価プロセスによる「ミスマッチの予兆」と言えます。

こうした辞退を防ぐためには、以下の工夫が効果的です。

- カジュアル面談の導入:選考前にざっくばらんな会話の場を設けることで、不安を解消しやすくなります

- 構造化面接・適性検査の活用:面接官の主観に頼らず、客観的に適性や相性を判断する方法を整備する

- 現場社員との接点を設ける:実際の業務に近い人との会話が、入社後のイメージをより明確にします

内定後〜入社後のフォローが定着率を左右する

ミスマッチによる早期離職を防ぐには、内定後から「オンボーディング(早期定着支援)」を意識した設計が重要です。

- 内定後の定期フォロー:不安や疑問点を解消し、安心して初日を迎えられるようにする

- 初日のウェルカム設計:業務説明だけでなく、歓迎の姿勢や仲間意識を持ってもらえる工夫が大切

- メンター制度や定期面談の活用:配属後も成長やつまずきをフォローできる環境を整える

- 学べる環境の整備:研修や挑戦の機会があることで、入社後のモチベーションにも繋がります

たとえば、「どんどん挑戦して、たくさん失敗して学んでほしい」といった言葉を社内で伝えている企業は、実際に挑戦や学びを後押しする文化を醸成できており、定着率にも良い影響を与えています。

*参考 ミキワメラボ

求職者と企業、どちらにとっても「失敗しない採用」へ─マッチングが変える採用のかたち

「せっかく採用したのに、すぐに辞めてしまった」

「現場で一緒に働いてみたら、想像と違った」

そんな声が、イベント業界では珍しくありません。

その背景にあるのが、“情報だけで判断する採用”によるミスマッチです。

特に専門性の高い現場では、スキルや経歴以上に、「現場での相性」や「価値観の一致」が重要になります。

このような背景から、職人BASEでは“いきなり正社員採用”だけに頼らない「マッチング」活用の重要性を提案しています。

まずは一緒に現場を経験してみる─マッチングのメリットとは?

職人BASEでは、正社員採用の前段階として業務委託や単発案件でのマッチングを実施することが可能です。

企業と求職者が実際に一緒に仕事をしてみることで、現場での働き方・コミュニケーション・価値観の相性を確認できます。

こうした「実際に働いてみるプロセス」があることで、双方にとって以下のようなメリットがあります。

- 企業側のメリット

・採用前にスキル・人柄・対応力を見極められる

・実際の業務へのフィット感やチーム内での連携を確認できる

・配属後の定着率・即戦力化率が高くなる - 求職者側のメリット

・求人情報だけではわからない職場の雰囲気や実務の難易度を体感できる

・「任される範囲」や「裁量」「スピード感」など、自分に合うかどうかを判断できる

・ミスマッチによる転職失敗を防ぎ、納得感のある選択ができる

「応募を集める」から「共に働ける人と出会う」採用へ

これからのイベント業界の採用は、ただ「条件を提示して応募を待つ」時代から、「共に働けるかを見極めるプロセスを設計する」時代へと変わりつつあります。

マッチングという選択肢は、一緒に仕事をしてみないとわからない“人と人”の相性を丁寧にすり合わせるための方法です。

求職者の側も、いきなりの転職には慎重になる傾向があるからこそ、段階的な関係構築の仕組みが求められています。

職人BASEは、そうした「ミスマッチを減らす採用のかたち」を、企業と共につくっていきます。

まとめ|長く続く関係性を、求職者と共につくる企業へ

定着率の高い企業には、共通する姿勢があります。

それは、単なる「好条件の提示」ではなく、求職者の声に真摯に耳を傾け、採用を“関係性のスタート”と捉える姿勢です。

短期的な採用成功ではなく、中長期的に成長し合える関係づくりに向き合うことこそが、真に強い組織づくりにつながっていきます。

求職者の声に耳を傾けることが、定着率を高める第一歩

今の求職者が転職先に求めるものは、給与や待遇だけではありません。

「どんな業務に携われるか」「今後どんなキャリアを描けるか」「働きやすさはどうか」──

仕事内容やワークライフバランス、自己成長の機会、そして企業文化への共感が重要な判断軸となっています。

そのため、定着率の高い企業は、募集の段階から丁寧な情報提供に努めています。

- 求職者の希望や価値観を初期段階でヒアリングし、

- 業務内容・契約条件・労働時間などの記載を具体的にし、

- 良い面だけでなく、課題や大変さも誠実に伝える。

加えて、「面接=選考の場」ではなく、「相互理解の場」と捉え、対話を重ねる姿勢も重要です。

カジュアル面談や現場見学を取り入れながら、ミスマッチを未然に防ぐ仕組みを整えていくことが求められています。

採用はゴールではなく、関係性のスタート

採用は“終わり”ではなく、“始まり”です。

定着率の高い企業は、そのことをよく理解しています。

入社後には、「オンボーディング」の仕組みを通じて、新たな仲間が組織に早くなじめるようサポートを行います。

- 入社前の不安解消や事前情報の共有

- 初日の丁寧なコミュニケーション

- 上司やメンターとの定期面談

- 成長実感を得られるフィードバックと評価制度

こうした継続的なフォローが、「長く働きたい職場」への第一歩となります。

また、社員のスキルアップや自律的な成長を支える育成投資──

研修制度、資格取得支援、心理的安全性のあるチームづくりなど、“人に投資する企業”ほど定着率が高い傾向にあります。

職人BASEのマッチングで、“関係性づくり”から始める採用へ

特にイベント業界のように、体力的・精神的な負担が大きく、勤務も不規則になりやすい業界においては、企業文化や価値観が合うかどうかが定着の鍵を握ります。

職人BASEでは、単なる求人掲載ではなく、企業と求職者が“実際に一緒に働いてみる”マッチング機会を提供しています。

- 単発案件や業務委託を通じて、お互いの相性を見極めた上で正社員登用へ

- 担当エージェントが企業の魅力や現場の実情を丁寧に伝え、ミスマッチを予防

- 求職者との信頼関係を築きながら、長く活躍できる人材を紹介

「人が定着しない」と悩む企業こそ、ぜひ“一緒に現場を経験することから始める採用”という選択肢をご検討ください。

一人ひとりと向き合う採用で、これからの業界を支える企業へ

人材確保がますます難しくなる中で、求職者と信頼関係を築き、共に成長する姿勢を持つ企業が選ばれる時代になっています。

「職人が育ち、企業も成長する」──

職人BASEは、そんな持続可能な関係性づくりを、これからも全力でサポートしていきます。