一人親方として独立を検討している方のなかには、資格に関して以下のような疑問点を持っているのではないでしょうか。

- 一人親方に資格は必要なのか

- 建設業許可を取得するメリットやデメリットを知りたい

- 取得するべき資格を知りたい

一人親方は人脈や実績を使って、継続的に仕事を受注して収入を安定化させる必要があります。本記事では、建設業許可や業務に必要となる資格についてご紹介します。独立を検討している方は本記事を参考にしてください。

目次

一人親方に建設業許可は必要?

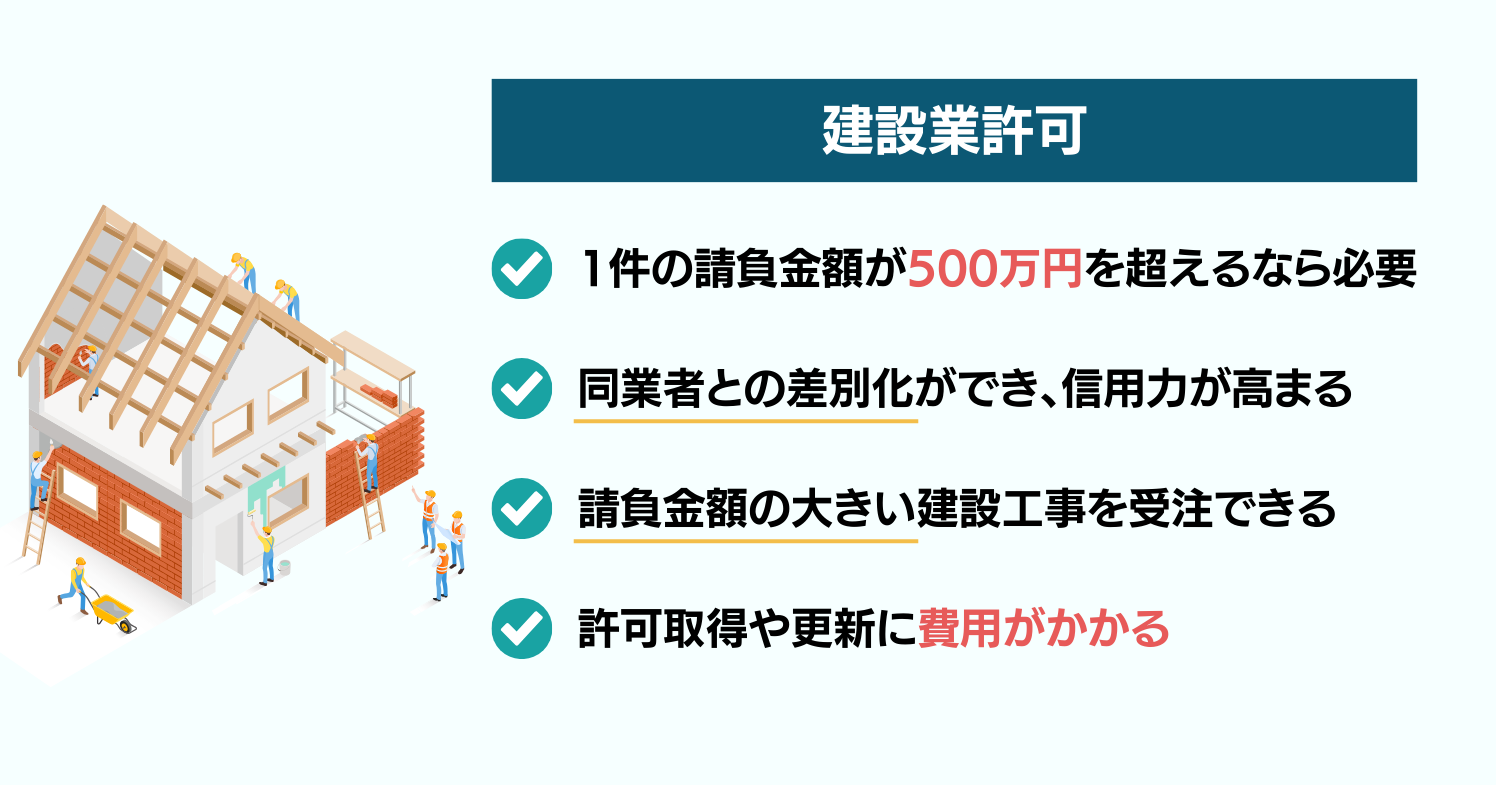

一人親方の場合、1件の請負金額が500万円を超えると、個人・法人を問わず建設業の許可が必要です。500万円未満の軽微な工事を請け負う場合は、建設業の許可は取得しなくても問題ありません。

どの規模の工事を請け負うのかによって、建設業許可が必要となるので、取得していない職人さんもいます。そのため、建設業許可を持っていることで、同業者の方と差別化ができて、信用力を高めることができます。

ただし、建設業許可は5年ごとに更新が必要となります。 更新には5万円の更新料もかかってきます。ご自身の請け負ってきた工事の規模とこれから挑戦していきたい工事の規模を元に、建設業許可を取得するかどうかは、検討しましょう。

一人親方が建設業許可を取得するメリット・デメリット

軽微な工事を請け負う場合は取得する必要がない建設業許可ですが、取得するメリット・デメリットが気になる方も多いでしょう。

本章では、一人親方が建設業許可を取得するメリット・デメリットをご紹介します。一人親方で独立を検討している方は、建設業許可の取得について参考にしてみてください。

メリット

一人親方が建設業許可を取得する主なメリットとして、以下の3点が挙げられます。

- 同業者との差別化ができ、信用力が高まる

- 請負金額の大きい建設工事を受注できる

- 建設業を営む上で発生するコストを抑えられる

順に紹介していきます。

同業者との差別化ができ、信用力が高まる

一人親方で建設業を取得する人は非常に少数派です。しかし、建設業許可を取得していることで信用力が高まり、同業者との差別化につながります。一人親方には、取引先からの信用が欠かせないため、建設業許可を取得しておくことがオススメです。

請負金額の大きい建設工事を受注できる

建設業許可を取得することで、「軽微な建設工事」を超えた建設工事の請負が可能になります。

建築一式工事であれば1件当たりの請負金額が1,500万円以上、または延床面積150㎡以上の木造住宅工事、建築一式工事以外であれば、1件当たり請負金額が500万円以上の建設工事を受注できるようになり、事業範囲が広がります。

建設業を営む上で発生するコストを抑えられる

一人親方の場合には法人税の均等割がかからないため、事業を低コストで維持できます。

均等割とは、法人の所得が黒字や赤字に関係なく、資本金や従業員数に応じて課税されるものです。一人親方は法人ではないため、均等割の対象外となります。

デメリット

一人親方が建設業許可を取得する主なデメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

- 許可取得や更新に費用がかかる

- 規模の大きな建設工事を受注できるかわからない

- 決算報告書を提出しなければならない

それぞれについて、詳しく解説していきます。

許可取得や更新に費用がかかる

建設業許可の取得には、申請費用がかかります。1つの都道府県に事業所を設置する場合に必要な知事許可に9万円、2つ以上の都道府県に事業所を設置する場合に必要な大臣許可には15万円の費用を支払う必要があります。

規模の大きな建設工事を受注できるかわからない

建設業許可を取得したからといって、必ずしも規模の大きな建設工事を受注できるとは限りません。業者によっては、与信管理やリスクヘッジの面から、個人への発注をしたがらないケースがあります。

実際に取引できる業者がないと規模の大きな建設工事を受注できないため、人脈などを広げて準備をしておきましょう。

決算報告書を提出しなければならない

建設業許可の取得後は、法人・個人に関わらず、事業年度の終了から4か月以内に建設業の決算報告書を提出することが義務付けられています。決算報告書を提出しなければ、許可の更新や業種の追加を申請できなくなるため対応は必須です。

一人親方が建設業許可を取得するために必要な書類

一人親方が建設業許可を取得するためには書類が必要となります。必要となる書類は以下の通りです。

- 経営業務の管理責任者であることを証明する書類

- 専任技術者が該当することを証明する書類

本章ではそれぞれの書類について詳しく紹介していきます。

経営業務の管理責任者であることを証明する書類

一人親方であっても、建設業許可を取得するためには、経営業務の管理者を配置することを書類で証明する必要があります。経営業務の管理責任者として認められるには、以下の要件を満たす必要があります。

- 建設業に関し、管理者として5年以上の経験があること

- 建設業に関し、管理責任者に準じる立場で5年以上経営業務の管理を行った経験があること

- 建設業に関し、管理責任者に準じる立場で6年以上管理責任者を補佐する業務を行った経験があること

- 建設業に関し、2年以上役員などの経験があり、かつ、5年以上、役員などの立場で常勤役員などを直接補佐する役割として財務管理や労務管理、運営業務に携わった経験があること

- 5年以上役員などの経験があり、かつ、建設業に関し、2年以上役員などの立場であり、常勤役員などを直接補佐する役割として財務管理や労務管理、運営業務に携わった経験があること

以上を証明する書類の一例としては、以下のような書類が挙げられます。書類がそろっていないと、取得要件を満たすことの証明が難しくなります。

- 該当年数分の確定申告の写し

- 工事請負契約書

- 注文書

- 請求書

- 入金が証明できる通帳

これまで従事してきた工事について、すべての書類が残っていれば理想的です。建設業許可の申請を検討している一人親方は、書類の整理を早めに進めて準備しましょう。

専任技術者が該当することを証明する書類

専任技術者として認められるには、学歴や実務経験、資格などの要件を満たす必要があります。取得したい許可が一般建設業か特定建設業によって要件が異なるため、注意が必要です。

一般建設業の場合

- 指定学科を修了し、高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務経験があること

- 指定学科を修了し、専門学校卒業後5年以上の実務経験がある、または専門学校卒業後3年以上の実務経験があり、専門士もしくは高度専門士であること

- 許可を申請したい建設業に関わる建設工事に関して、10年以上の実務経験があること

- 建設機械施工技士や土木施工管理技士などの国家資格を持っていること

- 大工工事業や屋根工事業などの複数業種で実務経験があること

特定建設業の場合

- 建設機械施工管理技士や土木施工管理技士などの国家資格を持っていること

- 一般建設業の専任技術者の要件を満たし、許可を取得したい建設工事かつ発注者から直接4,500万円以上の金額で請け負った工事において、2年以上の指導監督的な実務経験があること

- 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格している、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格していること

専門技術者に該当することを証明するためには、多くの書類が必要となります。一人親方の場合は、実務経験で証明するケースが多い傾向があります。勤務の証明書を書いてもらえるかどうかや、許可を取得したい建設業において建設工事に関する書類が残っているかどうかがポイントになるでしょう。

一人親方が取得するべき資格一覧

一人親方はどのような資格を取得していると良いのか気になる方も多いでしょう。本章では取得するべき資格の特徴や該当する業種についてご紹介します。紹介する資格と該当する業種は以下の表に記載します。

| 資格名称 | 該当する業種 |

|---|---|

| 職長・安全衛生責任者 | 全業種 |

| 建築施工管理技士 | 全業種 |

| 建築大工技能士 | 大工 |

| 内装仕上げ施工技能士 | 内装 |

| 足場の組立て等作業主任者 | 大工・とび |

| 玉掛技能講習 | 全業種 |

| とび技能士 | とび |

一人親方で独立することを検討している方は、参考にしましょう。

職長・安全衛生責任者

職長・安全衛生責任者教育とは、労働衛生法(第60条)に基づき、特定の業種で新たに職長の立場になる人が受講する講習です。

講習を受けることで、

- 作業手順の定め方や労働者の配置方法

- リスクアセスメント

- 安全衛生責任者の職務や安全施工管理サイクル

など、災害防止のため職長や安全衛生責任者が実施すべき具体的な事項について学べます。

修了後は修了証明書が発行され、保有する資格として認定されます。職長や安全衛生責任者として建設現場に入場する際は必要となる資格なので、必ず取得しましょう。

建築施工管理技士

建築施工管理技士は、

- 鉄筋工事

- 大工工事

- 内装仕上工事

などを含む建築工事の施工計画を作成し、現場での

- 工程管理

- 品質管理

- 安全管理

などの面で指導監督的立場に立って、建築物の質的な向上を支える重要な資格です。

建築施工管理技士は資格者が不足しており、需要があります。一人親方として実務経験を積む傍ら、建築施工管理技士を目指すことで、体力的に現場仕事の継続が難しくなった際に、施工管理技士としてキャリアを継続させられます。

建築大工技能士

建築大工技能士とは、木造住宅の構造や施工、材料製図等に関して一定の技能・能力があることを公的に認められた技能者のことをいいます。職業能力開発促進法に基づいて、都道府県職業能力開発協会が実施する「建築大工技能検定試験」に合格すると国家資格である「技能士」と名乗れます。

資格を取得することで、神社や仏閣などの建築や修復を行う宮大工などの仕事に関われるため、業務の幅が広がるでしょう。他の一人親方と差別化を図るためにも、資格取得を目指すべきです。

塗装技能士

塗装技能士は塗装技術を認定する国家資格です。試験は1級から3級まで3つの段階があり、塗装対象物の種類により以下5つの分野に分けられます。

- 木工塗装作業

- 建築塗装作業

- 金属塗装作業

- 噴霧塗装作業

- 鋼橋塗装作業

工事事業のなかでも特に塗装工事は、技術力の違いによって完成後の質が異なるため、トラブルが起きやすい傾向があります。

塗装技能士の資格があれば、塗装技術や知識、実績を裏付けでき、依頼主からの信頼を得やすくなります。塗装工で一人親方として独立しようと検討している方は、塗装技能士の資格を取得しましょう。

内装仕上げ施工技能士

内装仕上げ施工技能士は国家資格のひとつであり、都道府県職業能力開発協会が主催する技能試験です。

1級から3級までレベルがあり、それぞれの級で合格すると各級の内装仕上げ施工技能士として工事に従事できます。内装仕上げ施工技能士を取得していると、スキルやキャリアを有していることを証明でき、依頼を受けやすくなるでしょう。

足場の組立て等作業主任者

足場の組立て等作業主任者とは、足場工事の現場において作業員を指揮監督する役職や、役職に就くために必要な国家資格のことです。足場の組立て等作業主任者は現場のリーダーであり、作業員を指揮監督して工事を安全に進める責任を負います。

吊り足場と張り出し足場を除き、足場の高さに規定がないので、すべての高さの足場を組め、業務の幅が広がります。足場と関わる大工、とびは資格の取得を検討しましょう。

玉掛け技能講習

玉掛け技能講習は、吊り上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛け業務の資格を取得する講習です。

玉掛け業務とは、クレーンや移動式クレーンなどで荷を釣る際に、

- ワイヤーロープなどの荷を吊り上げるための用具の準備

- 当該用具を用いて掛ける作業

- フックから用具を取り外す作業

までの一連の作業です。

一人親方として作業に従事する際、資材の搬入などで発生する作業に関する資格のため、取得が必須といえるでしょう。

とび技能士

とび技能士は国家資格であり、各都道府県の知事が交付する資格です。

- 建設物の組立て

- 解体工事

- 掘削

- 土止め

など、とび職人に求められる技能を証明するための資格となっており、1級から3級までのレベルがあります。

とび技能士を取得していれば、仕事の能力値の判断がしやすくなり、依頼者が安心して業務を依頼できます。1級を取得していれば、受託できる仕事量が大幅に増えるとみられるため、取得を目指しましょう。

資格を持つ一人親方はイベント業界でも需要がある

一人親方は建設業界だけではなく、イベント業界でも大活躍しています。特に資格を持っている一人親方は、そのスキルの高さから現場で重宝されます。

また、コロナ禍も終わりを迎え、イベント業界での仕事は増加傾向にあるため、案件を取れることも多くあります。案件を取るためには職人BASEへの登録がおすすめです。

資格を持っている一人親方の方はその資格を武器に、まだ資格を持っていない方は、自分のスキルの裏付けとして、資格を取得していきましょう。

職人BASEでは、大工や内装工、塗装工、とびの一人親方が活躍できるお仕事があります。イベント業界での仕事を検討している方は職人BASEへの登録を検討しましょう。

*参考 職人BASE -

まとめ|資格を取得して一人親方としての信用力を高めよう

一人親方は継続して業務を受託したり、差別化を図るために建設業許可や資格の取得が重要になります。建設業許可を取得するためには、多くの書類が必要となるため、準備を進めましょう。

資格に関しては実務経験をもとに取得するため、業務を行いながら資格取得に向けて準備を行いましょう。